Archivio Musicale della Basilica di San Petronio

Per informazioni scrivere all’indirizzo archivio.musicale@basilicadisanpetronio.org

Il patrimonio conservato nell’Archivio Musicale della Basilica di San Petronio attesta la produzione della storica Cappella, che dalla metà del Quattrocento ha annoverato maestri ed esecutori tra i più accreditati.

La raccolta si è formata tramite donazioni e lasciti dei compositori o dei loro eredi, oppure tramite acquisti. Tra i principali lasciti, ci sono soprattutto i libri corali già in possesso di Giovanni Spataro (testamenti dal 1527 al 1540) e Maurizio Cazzati (1678), e le raccolte appartenute a Giacomo Antonio Perti (1759) e a Giuseppe Maria Carretti (1774). Seguono i lasciti di Valerio Tesei (1794) e di Giovanni Andrea Callisto Zanotti (1817).

Le successive aggregazioni non sempre sono connesse alla Cappella o ai suoi maestri: tra queste, si segnalano gli acquisti delle composizioni di Stefano Antonio Sarti (1847-1848), della musica sacra già di Giuseppe Pilotti (dal 1864) e delle composizioni di Francesco Roncagli e di altri autori (1889); infine, il dono (1911) da parte degli eredi del fondo di Tommaso Marchesi. Tutte queste musiche dall’Ottocento al Novecento sono collocate ed elencate in un nuovo Fondo Moderno.

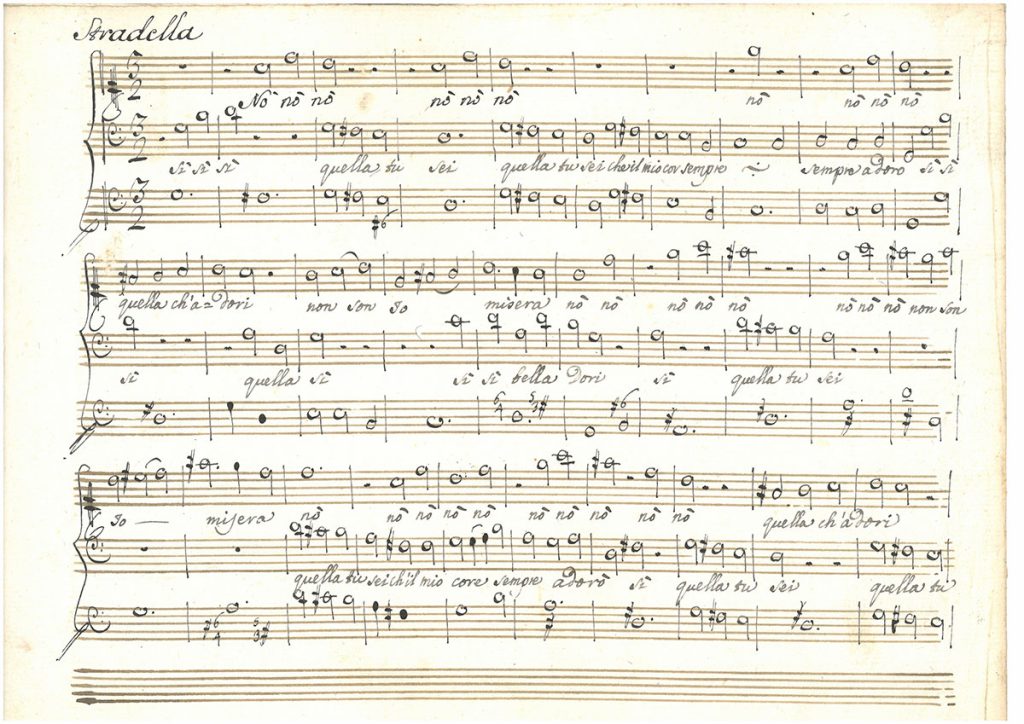

I manoscritti e le edizioni antiche sono in tutto circa 3.500, dal XV al XIX secolo. Contengono in prevalenza musica sacra, ma non solo, e sono articolati in un’ampia tipologia della produzione vocale e strumentale di grandi maestri della Cappella, ad esempio Giovanni Spataro, Andrea Rota, Maurizio Cazzati, Girolamo Giacobbi, Giovanni Paolo Colonna, Giacomo Antonio Perti e altri noti compositori come ad esempio Pierre Cadeac, Pierre Certon, Claude Goudimel, Cristóbal de Morales, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomàs Luis da Victoria, e ancora Andrea Gabrieli, Orlando di Lasso, Luca Marenzio, Claudio Merulo, Claudio Monteverdi, Cipriano de Rore, Orazio Vecchi, Domenico Gabrielli e Giuseppe Torelli.

Questo patrimonio è da sempre inserito nel contesto dell’attività e della produzione bolognese, modello di riferimento per la musica sacra: a Bologna sono infatti attestate le scholae in epoca medievale (presso l’Università, dal primo Quattrocento nella Basilica di San Petronio), le cappelle musicali a partire soprattutto dal Quattrocento (in particolare presso la Basilica di San Petronio), le accademie musicali (nel Seicento, Settecento e oltre, in particolare l’Accademia Filarmonica) e il Conservatorio. Gran parte dei maestri e dei compositori presenti nell’Archivio musicale fu sempre legata alle principali istituzioni musicali della città. Figura emblematica è Padre Giovanni Battista Martini, perno della vita musicale bolognese nel Settecento.

Fanno parte del patrimonio musicale della Basilica anche i codici liturgici allestiti per impulso dei Bentivoglio a fine Quattrocento (contemporaneamente al coro ligneo di Agostino de’ Marchi da Crema e al primo dei due organi, quello di Lorenzo da Prato) e miniati da vari artisti: oltre a qualche intervento del famoso Taddeo Crivelli, compaiono soprattutto Martino di Giorgio da Modena e Giovanni Battista Cavalletto.

Per uno sguardo sull’Archivio Musicale: profilo, fasi di formazione, inventari storici

Oscar Mischiati, L’archivio musicale della Basilica di San Petronio a Bologna – nota informativa, in Vanitatis fuga, aeternitatis amor. Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, «Analecta Musicologica», 2005, pp. 105-112

Alessandra Chiarelli, L’Archivio musicale di San Petronio in Bologna: cenni di studio e valorizzazione, in La musica in Chiesa: le raccolte musicali negli archivi ecclesiastici dell’Emilia Romagna, Modena, Mucchi, 2015, pp. 103-132

Alessandra Chiarelli, L’Archivio Musicale della Basilica di San Petronio: appunti in margine alla ricognizione e descrizione inventariale, in Archivi, Storia, Arte a Bologna. Per Mario Fanti, Bologna, BUP, 2023, pp. 115-134

(da questi articoli sono tratte le notizie riportate nel presente sito)

Per altri temi pertinenti

Per la storia della Cappella

Osvaldo Gambassi, La Cappella musicale di S. Petronio: maestri, organisti, cantori e strumentisti dal 1436 al 1920, Firenze, Olschki, 1987

Per la storia della Basilica e dell’Archivio della Fabbriceria

Si fa rinvio alla pagina dell’Archivio Storico.

Per gli organi storici

Si rinvia agli scritti di Oscar Mischiati e Luigi Ferdinando Tagliavini, in particolare:

Oscar Mischiati, Luigi Ferdinando Tagliavini, Gli organi della Basilica di San Petronio in Bologna, revisione e aggiornamenti di Mario Fanti, Luigi Ferdinando Tagliavini, Lieuwe Tamminga, Bologna: Patron 2013

Per i codici liturgici miniati

Giordana Canova Mariani, I corali, in La basilica di San Petronio in Bologna testi di vari, Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio, 2003 (seconda edizione), II, pp. 249-267, in particolare 249-250 e 264, e alla documentazione e bibliografia ivi citate.

Per alcuni nuclei di fonti dei principali musicisti attestati nel fondo musicale

Franz Giegling, Giuseppe Torelli – Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des italienischen Konzert, Kassel: Bärenreiter 1949

R. Schnitzler, The Passion-Oratorios of Giacomo Antonio Perti, tesi di laurea, Ohio University, 1967

Frank Tirro, Renaissance Musical Sources in the Archive of San Petronio in Bologna, I: Giovanni Spataro’s Choirbooks, Neuhausen-Stuttgart: American Institute of Musicology 1986 (Renaissance Manuscript Studies, 4)

Juliane Riepe, Gli oratorii di Giacomo Antonio Perti: cronologia e ricognizione delle fonti, «Studi musicali», XXII, 1993, pp. 115-231

Mark Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale of San Petronio in Bologna under Giovanni Paolo Colonna (1674-1695), Brussels-Roma: Institut Historique Belge de Rome – Belgisch Historisch Instituut te Rome 2003

Francesco Passadore, Catalogo tematico delle composizioni di Giuseppe Torelli (1658-1709), Padova, I solisti veneti, 2006

Francesco Lora, Mottetti grossi di Perti per le chiese di Bologna: una struttura con replica conclusiva del primo coro, senza «Alleluia», «Rassegna storica crevalcorese», n. 4, dicembre 2006, pp. 26-57

Michele Vannelli, La Messa à 12 (1687) di Giacomo Antonio Perti: alcune considerazioni all’indomani della prima ripresa moderna, in Giacomo Antonio Perti, numero monografico di «Rassegna storica crevalcorese», 4, dicembre 2006, pp. 59-78

Idem, La Messa à 12 (1687) di Giacomo Antonio Perti. Storia, fonti, analisi ed edizione, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 2008/09

Francesco Lora, Giacomo Antonio Perti: il lascito di un perfezionista. Aspetti della personalità per una nuova ipotesi sull’entità numerica e qualitativa delle opere, in Un anno per tre filarmonici di rango. Perti, Martini e Mozart, Atti del Convegno di Studi (Bologna, Accademia Filarmonica, 3-4 novembre 2006), a cura di Piero Mioli, Bologna, Pàtron, 2008, pp. 47-76

Sara Dieci, Manoscritti di cantate nell’Archivio della Basilica di San Petronio. Per una storia della cantata a Bologna fra Sei e Settecento, tesi di dottorato, Università del Salento, 2009

Giacomo Antonio Perti, Integrale della musica sacra per Ferdinando de’ Medici, principe di Toscana (Firenze 1704-09), edizione critica a cura di Francesco Lora, vol. I-II, Bologna, Ut Orpheus, 2010-2011 («Tesori musicali emiliani», 2-3)

Francesco Lora, Note a margine di G. A. Perti, “Five-Voice Motets for the Assumption of the Virgin Mary”, in Critica dell’edizione critica: quattro casi (con Maria Rosa De Luca, Davide Verga e Federica Rovelli), «Il Saggiatore musicale», XVIII, 2011, pp. 245-288: 263-274

Idem, Giuseppe Torelli, una prassi e un inedito: sinfonie in adozione nel contesto bolognese, in Cento e una sinfonia. Sulle origini di un classico genere musicale, Atti del Convegno di Studi (Bologna, Accademia Filarmonica, 11-12 giugno 2009), a cura di Piero Mioli, Bologna, Pàtron, 2012, pp. 207-215

Idem, Nel teatro del Principe. I drammi per musica di Giacomo Antonio Perti per la Villa medicea di Pratolino, Bologna-Torino, Albisani – De Sono, 2016 («Tesi», 5)

Giacomo Antonio Perti: corrispondenze dall’Europa, a cura di Giulia Giovani e Francesco Lora, Roma, Società Editrice di Musicologia, 2023 («Saggi», 12)

Inoltre

Nei principali repertori, enciclopedie e dizionari musicali, cartacei e online, si trovano le voci relative al fondo musicale di San Petronio, ai maestri e ai compositori nominati e alle loro fonti.

Il patrimonio musicale, dopo gli inventari storici, è stato ordinato e catalogato da Alfredo Bonora, Emilio Giani, Catalogo delle opere musicali teoriche e pratiche di autori vissuti sino ai primi decenni del secolo 19. esistenti nelle biblioteche e negli archivi pubblici e privati d’Italia. Città di Bologna: Biblioteca della R. Accademia Filarmonica, Biblioteca privata Ambrosini, Archivio e museo della Basilica di S. Petronio, Parma, Officina Grafica Fresching, [1939?](Associazione dei musicologi italiani). Una parte delle fonti è nella base dati del Servizio Bibliotecario Nazionale (www.sbn.it).

Da circa il 2010 ha ricevuto cure e gestione con criteri aggiornati, in successione: allestimento di nuovi locali e arredi, condizionamento in contenitori durevoli per la conservazione (conservati a parte i contenitori storici recanti antiche segnature); terminati il riordino capillare e sistematico e la descrizione topografica di base, in forma di short list modellata sulle regole nazionali e internazionali di catalogazione della musica; in corso lo sviluppo formale e dei dati più specifici.

L’Archivio Musicale è inserito nell’Anagrafe Biblioteche dell’Istituto Centrale del Catalogo Unico del già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, ora Ministero della Cultura.

Dal 2020 l’Archivio musicale è dotato di un proprio Regolamento basato su quello degli archivi arcivescovili della Diocesi, integrato da quello nazionale per le biblioteche statali.

La dott.ssa Alessandra Chiarelli, musicologa e bibliotecaria musicale di formazione anche archivistica (già docente universitaria a contratto e ispettrice onoraria agli Archivi dell’Emilia Romagna), è la referente dell’Archivio Musicale, coadiuvata per la gestione da personale interno della Basilica (prima rag. Mauro Amedei Pernici, ora rag. Armando Tomesani e Michele Fortuzzi) e, per parte della descrizione topografica, da uno studioso esterno (dott. Francesco Lora).

L’Archivio Musicale è accessibile su appuntamento, tenuto conto della disponibilità del Primicerio e del personale della Basilica. La sede degli uffici e per la consultazione è Corte Galluzzi 13.

I servizi, forniti in base alla disponibilità del personale, comprendono:

- consultazione su appuntamento;

- informazioni (a distanza: risposta entro 10-15 giorni lavorativi);

- riproduzioni (sul posto: con mezzi propri; a distanza: risposta entro una decina di giorni lavorativi; immagini: entro due settimane lavorative, fatti salvi eventuali problemi o necessità particolari).

Per contatti, l’indirizzo mail è: archivio.musicale@basilicadisanpetronio.org